刘慈欣与AI的较量,三体修改争议背后的思考

在人工智能(AI)技术飞速发展的今天,AI的应用领域已经渗透到我们生活的方方面面,从医疗健康到艺术创作,AI的身影无处不在,当AI与人类智慧的结晶——文学作品发生碰撞时,又会产生怎样的火花呢?著名科幻作家刘慈欣在接受采访时表示,他不介意对《三体》进行修改,这一言论引发了AI界的广泛讨论。

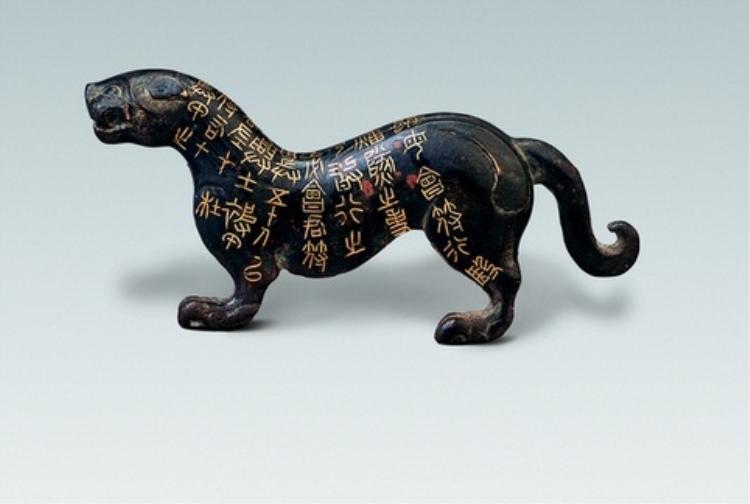

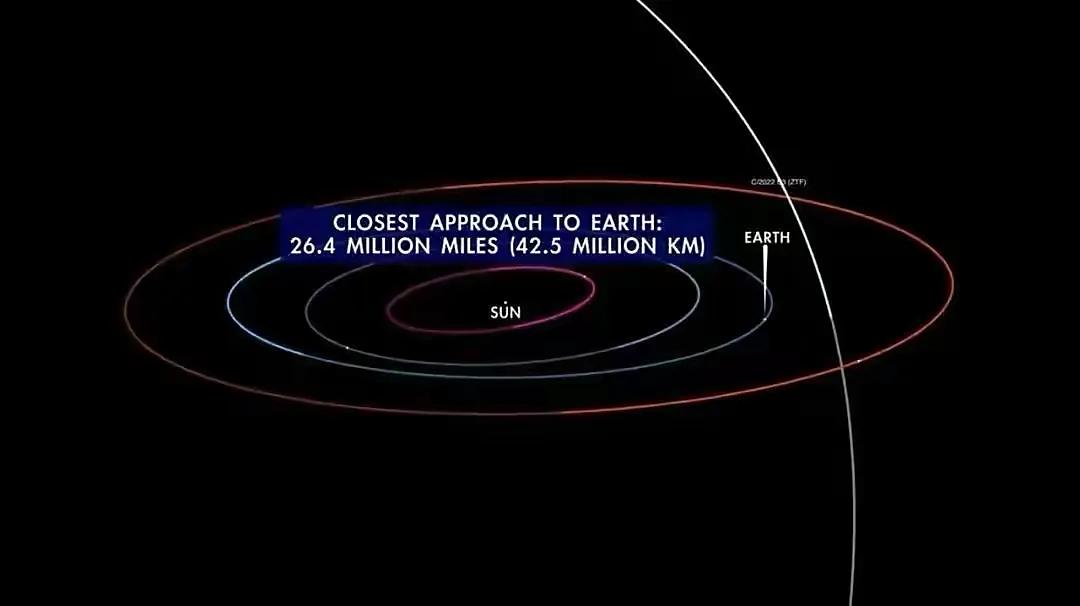

《三体》是中国科幻文学的里程碑之作,自2008年首次出版以来,不仅在中国国内引起了巨大的反响,也在国际上获得了极高的评价,这部作品以其宏大的宇宙观、深刻的哲学思考和精湛的叙事技巧,赢得了无数读者的喜爱,随着AI技术的发展,一些AI研究者开始尝试利用AI对文学作品进行分析和修改,以期达到更高的艺术效果。

刘慈欣的这一表态,无疑是对AI修改文学作品的一种开放态度,他认为,文学作品是开放的,不同的读者有不同的解读,而AI作为一种新的解读方式,或许能够为作品带来新的生命力,这一观点也引发了一些争议,有人认为,文学作品是作者思想和情感的结晶,任何修改都可能破坏作品的原意和完整性,另一些人则认为,AI的介入可能会使文学作品失去其独特的人文价值,变成冷冰冰的代码产物。

在这场关于《三体》修改的争议中,我们可以看到几个关键问题,首先是文学作品的版权问题,文学作品的版权属于作者,任何未经授权的修改都是对作者权益的侵犯,在AI技术日益成熟的今天,如何界定AI的创作行为和修改行为,成为了一个新的法律难题。

文学作品的创作自由问题,文学作品的创作自由是文学创作的核心价值之一,它保证了作者能够自由地表达自己的思想和情感,当AI介入文学创作时,这种自由是否会受到影响?AI是否能够真正理解作者的创作意图,还是仅仅在模仿和复制?

再者是文学作品的艺术价值问题,文学作品的艺术价值在于其能够触动人心,引发读者的共鸣,AI修改的文学作品是否能够达到这样的效果?AI是否能够创造出真正具有艺术价值的作品?

在这些问题的背后,我们可以看到更深层次的思考:AI与人类的关系,AI是人类智慧的产物,它的发展和应用应该服务于人类,而不是取代人类,在文学创作这一领域,AI可以作为一种工具,帮助作者进行创作,提供新的创作思路,但最终的决定权应该掌握在人类手中。

刘慈欣的表态,或许是一种对AI技术的信任和期待,他相信AI能够为文学作品带来新的可能性,但这种可能性的实现,需要人类和AI共同努力,在这个过程中,我们需要明确AI的角色和定位,确保AI的发展不会偏离人类的初衷。

我们也需要对AI技术进行合理的监管和引导,AI的发展不应该损害人类的权益,更不应该破坏文学作品的原意和完整性,我们需要制定相应的法律法规,规范AI在文学创作中的应用,保护作者的权益,维护文学作品的尊严。

刘慈欣与AI的较量,不仅是对《三体》这部作品的一次挑战,更是对人类智慧和AI技术的一次考验,在这个过程中,我们需要保持开放的心态,积极探索AI与人类合作的可能性,同时也要坚守人类的价值和原则,确保AI的发展始终服务于人类,为人类带来更多的福祉。